开栏的话:快搜西藏文化频道重磅推出《大家》栏目,这是专门为西藏本土作家开设的创作、展示、推广的高端阅读平台。栏目主要推荐本地作家、画家、音乐家、摄影家、舞蹈家等艺术家,每周一、周五更新推荐,欢迎各位随时关注。我们致力于改善您的艺术生活。

走进西藏艺术,展现大家风范!

本期大家:于小冬。

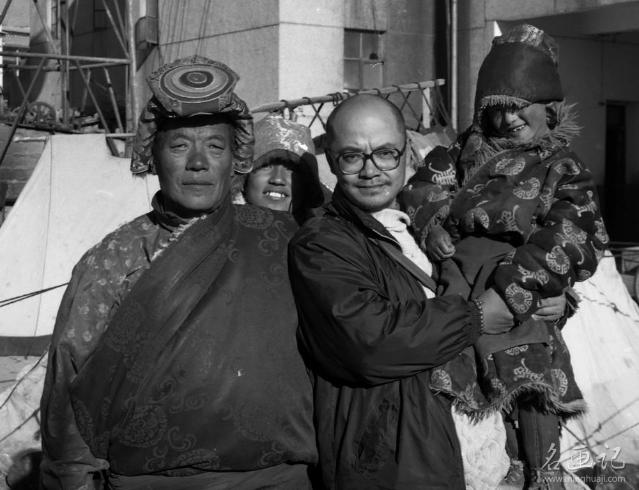

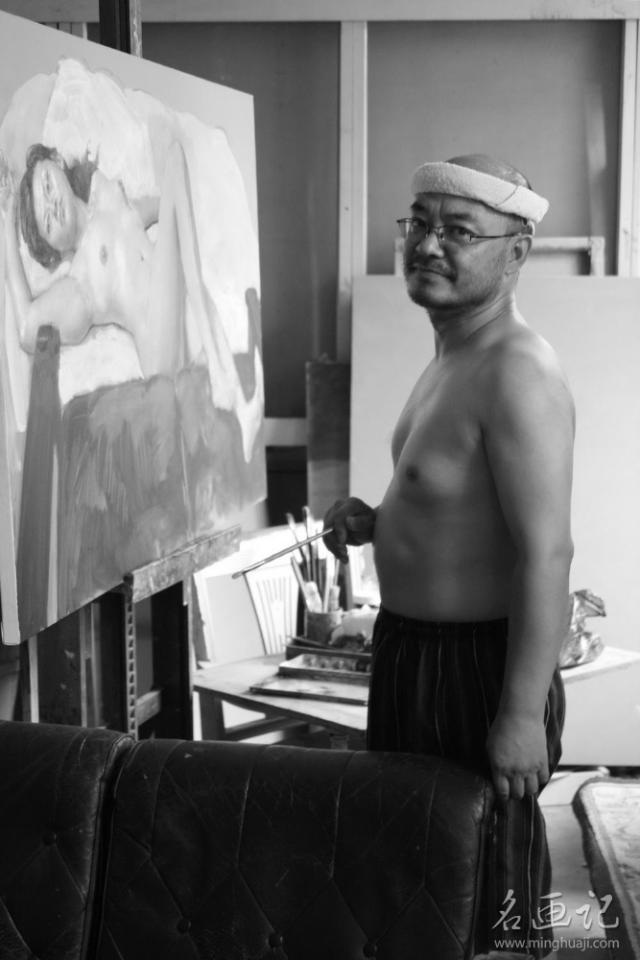

1963年生于辽宁省沈阳市。1984年毕业于鲁迅美术学院国画系。自愿申请进藏工作。1984年-1997年任教于西藏大学艺术系。在西藏有13年的生活经历。现任天津美术学院油画系教授、中国美术家协会理事。

我的爷爷是天津宁河县潘庄乡东塘坨村通医术的农民画家,爷爷从青年时代得游方高僧指点修佛至终,常有神通示现,被乡亲们传为佳话。

父亲是天津宁河县人,童年闯到东北,聪明外向,战乱颠沛中自学成才,成为机关里活跃的“笔杆子”。

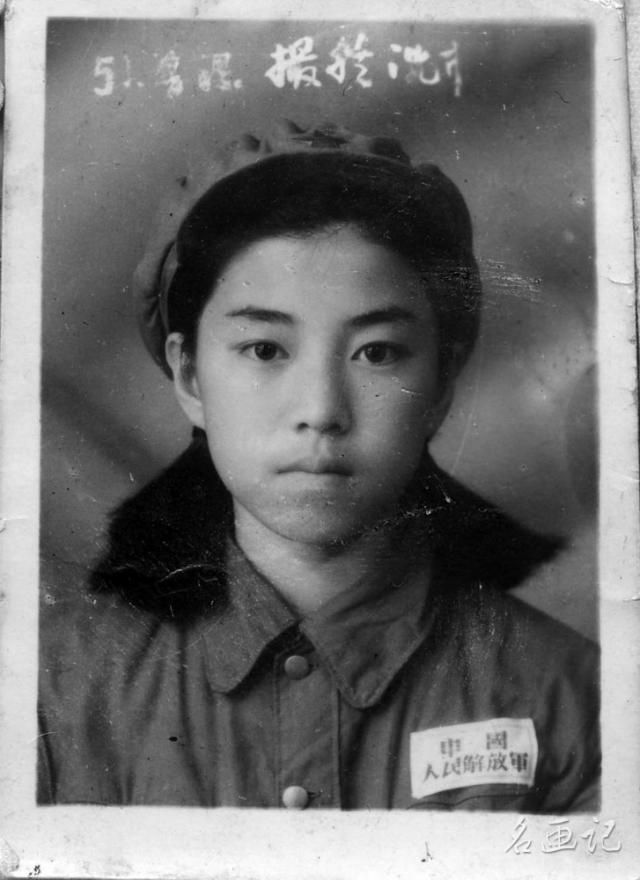

母亲是山东莱芜人,忠厚内向,初中毕业适逢“抗美援朝”报名参军,成为志愿军女战士。

两人在抚顺结婚。

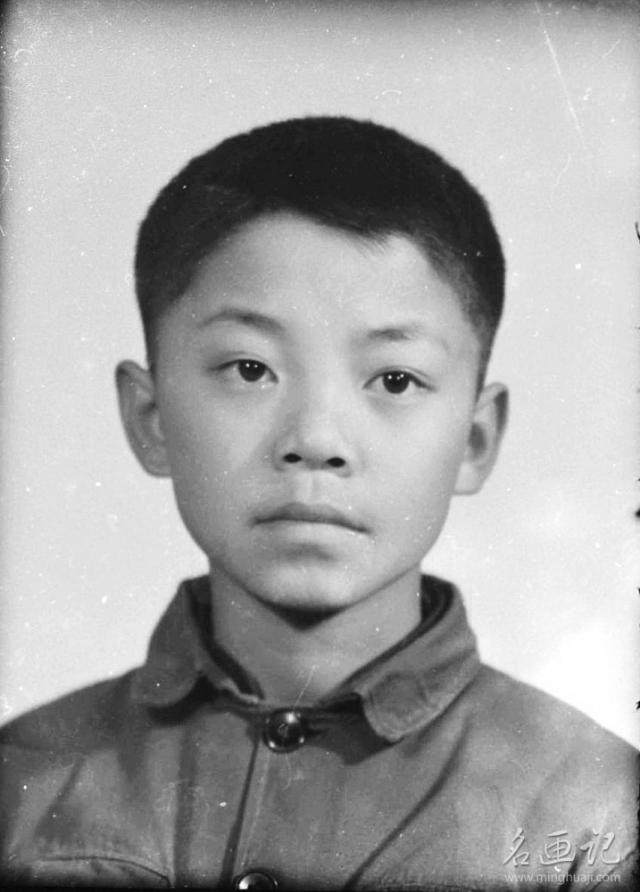

1963年.

我生于沈阳市。O型血,射手座,取名于晓东。在家里兄弟姐妹四人中是最小的孩子。我的出生带着巨大的侥幸,父母曾嫌孩子过多,险些被流产掉,胎里的我最终还是乘着父母的慈悲,成功选择了现在的原装家庭,省去了重新投胎的麻烦与不测,真是命旺!后来知道,63年是出画家的年头,像是必须要赶上这一拨。当时父母都由抚顺调到沈阳,在煤管局的机关里工作。

1968年5岁。最早有画画的记忆,爱画马,用红砖块画在水泥地和墙上。文革中,与喜爱音乐舞蹈的二姐一同长大。

政治运动不断,父亲经常出差,哥姐被送到农村老家,母亲得神经官能症。童年对父母吵架记忆深刻,画画像是可以逃避不快乐的家庭气氛。

1970年7岁。

上街道办的“抗大小学”,整个小学阶段赶上政治运动不断的时代。因为擅长画画的特殊才能,自此,为班里和学校画板报的历史开始了,直到考入大学。

父亲高兴地看到我的天赋,买了一摞白纸鼓励我画画。

1973年9岁。

母亲身体原因,将我和二姐送天津宁河县老家,农村的一年对大自然和爷爷的民间绘画记忆深刻。为村里画批林批孔漫画。

童年时代经常登台演出,擅长快板书和样板戏。

母亲接姐弟俩回沈阳的路上听到广播里批判拍摄记录片《中国》的意大利导演安东尼奥尼。

1974年10岁。

回沈阳读书,就读朝阳一小学。全家搬到庄王府,庄王府前面是四合院后面是一座西式小楼,小洋楼四家混住。住在期间的10年,成为生活中对西洋文化的最初感知。课外时间去沈河区少年宫学画,师从张君华、倪仰旭老师,受到最初的专业绘画启蒙。也得到潘树生、秦孝思等老师的指导。从此速写不曾离手,知道此生只能画画,果断放弃了戏曲学校挑选京剧学苗的机会。

1975年11岁。

童年的记忆里有父母爱唱的苏联老歌。在同学处看到《艾尔米塔什博物馆》画册,是同学的父亲在文革的混乱中,抄掠得到并私藏下来的。那些作品令我震撼极大。画册里的每一幅图片都铭刻在心,是对西方油画大师的最初记忆。

从画友那里读到《素描教学》,模糊地知道了俄国有个契斯恰科夫素描教学体系。

1976年12岁。

本命年。在少年宫学画的同时,常去辽宁省图书馆,在美工师邹君文老师那里看更多的苏联画册。辽宁省图书馆和父亲工作的煤管局,原为张作霖府邸及银行,这片西式的建筑群连同家里所住的庄王府,共同成为自己童年成长的环境记忆。为避唐山地震的余震,举家临时住到煤管局图书室一星期,看到大量50年代的苏联画报和图书,图片和插图记忆深刻。

对地震的恐惧持续了很久,可笑的是,晚上在自己的床下守着饼干桶住了两个月。如此惜命的少年,8年后,能够慷慨赴死般地独闯西藏,23年后,能够自驾吉普车四进阿里。

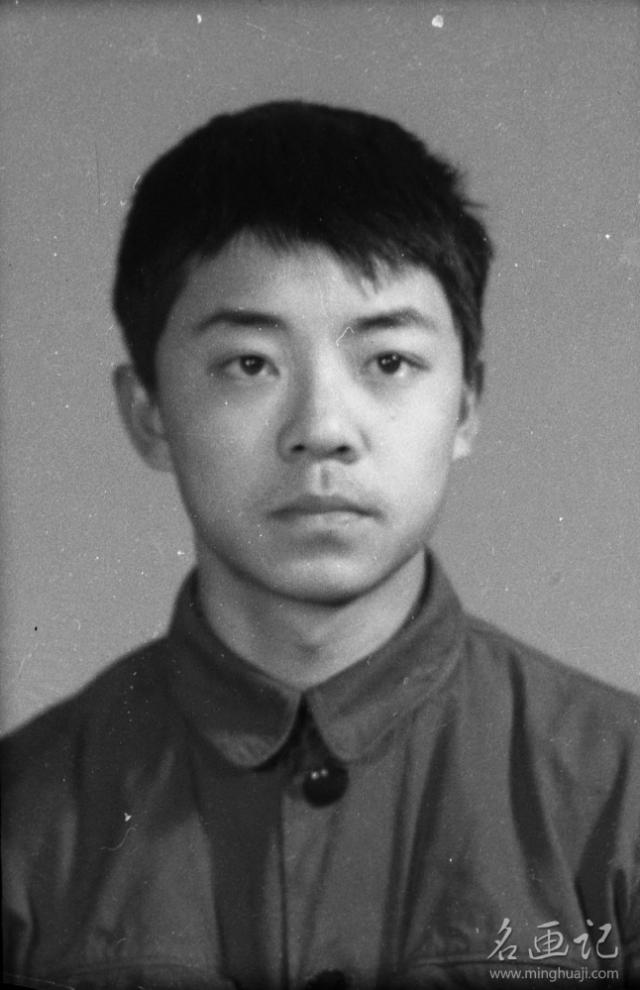

1977年13岁。

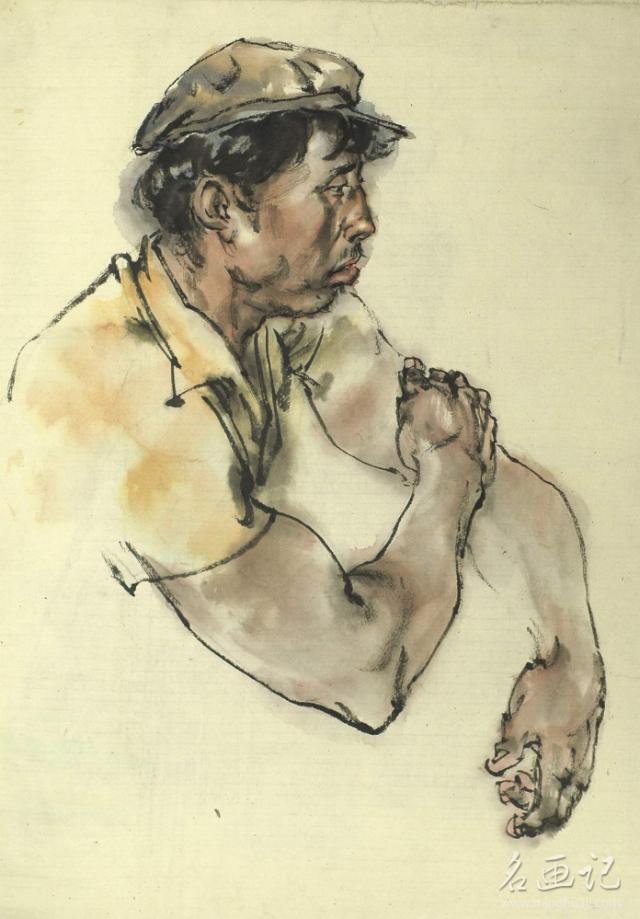

升入49中学。适逢文革结束,恢复高考,因成绩较好编入理科快班。父亲不支持考美院,担心招生人数过少,希望我考理工科大学。恰在逆反的年龄,学画的心意已决。在少年宫见到鲁美77级学生的习作,心向往之。

1978年14岁。

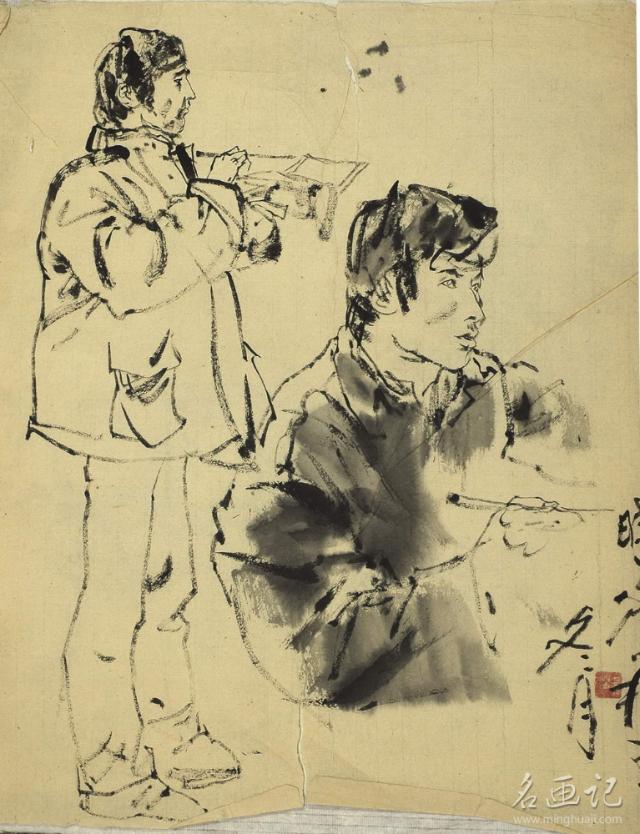

得到陈福华、张成思老师的指导。第一次画西方的石膏像。学习来自50年代的苏派基础教学内容,投入更多的精力与少年画友结伴习画。第一次随张君华、秦孝思老师进修的机会借光画素描人体。

从张成思老师那里学会“剪影”的观察方式,受益终生,影响深远,成为自己今天素描教学的重要内容。

1979年15岁。

见到袁运生首都机场壁画的线描习作,读报告文学《魂兮归来》,第一次理解了中国绘画传统的巨大魅力。恰在这个时候,知道鲁迅美术学院画国画连环画的几位名师,希望成为他们名下的弟子,决定考鲁美国画系,训练自己用线画素描。

更多的向曾毕业于鲁美附中的陈福华老师学习素描和色彩,在陈老师的指导下看他的藏书,启蒙了我对了文艺复兴大师审美品格的最初认识。

1980年16岁。

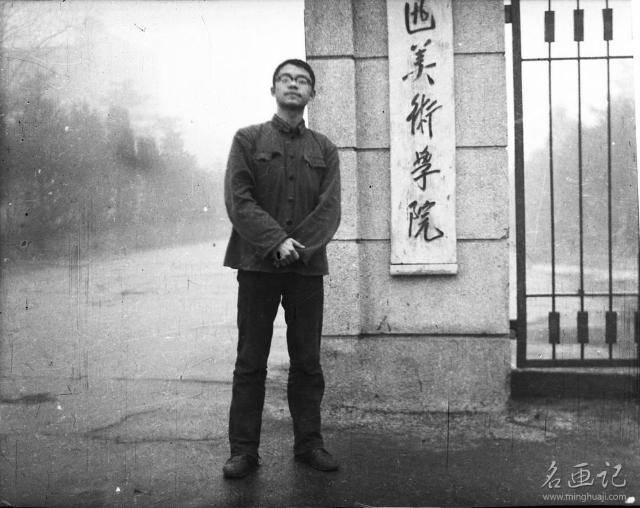

趁父亲出差,报考鲁美。终于以优异成绩考取国画系,给父亲意外惊喜。在班里的9人中,我是年龄最小的学生。师从王盛烈、徐勇、王义胜、李中禄、李连仲、陈忠义等老师。打下具有北方学院传统的造型基础。

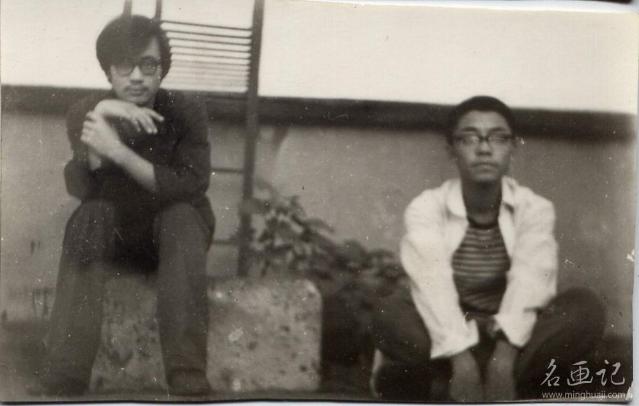

那一届与我同岁的少年学生一共4人,其中要好的张英超成为我今天的出版合作者。

1981年17岁。

爱上美术史,每个星期天自己到省图书馆补充课堂内容的不足。

与多位低我一个年级的同龄学弟们成为挚友。

受高年级学长的影响读杰克伦敦、海明威、邓肯的传记,向往丰富多彩冒险远行的人生。

1982年18岁。

结识了下过乡当过工人的高年级的大哥艾平,他丰富的阅历,成为我在建立生活理想的阶段中重要的指导者。

关注西方现代派美术,接触刚刚兴起的“朦胧诗”,开始粗略阅读哲学心理学的书。

虽然在各科专业成绩中工笔最好,从情感上更喜爱北宋山水的静穆博大。

1983年19岁。

毕业考察的两个多月游历了黄河流域的古迹和博物馆,是一次对心灵震撼极大的旅行,最远到达敦煌,那次考察燃起的文化热情一直持续到今天。

向往自由的心越发无法接受家里对自己的约束。

受毕业去新疆的学长田夫的启发,打算利用自己毕业分配的机会到最远的地方去。

经历了与自己的“流浪”理想不可能合拍的情感暗恋。

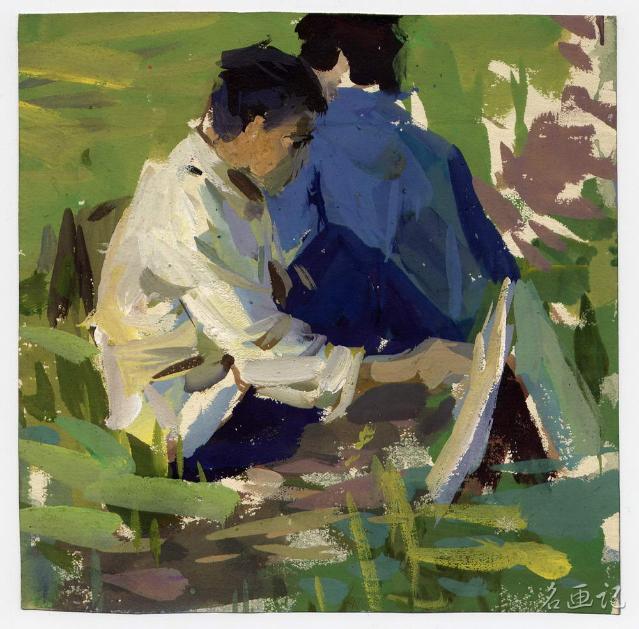

1984年20岁。

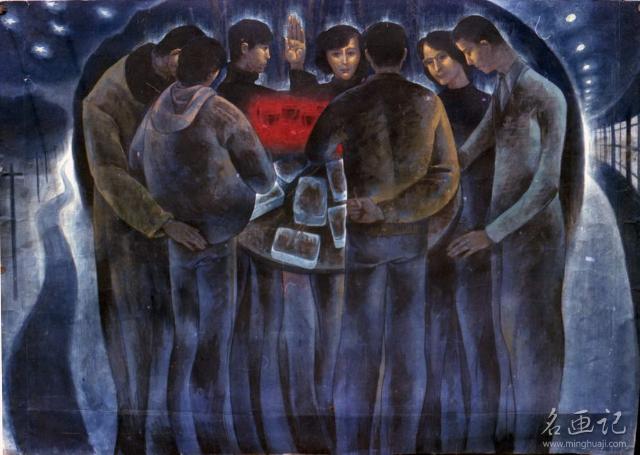

毕业作品“天桥”基本是西画的构图,用国画工具完成的是素描的效果,不难看到与“渡”的画面结构相似。

同期完成的“毕业歌”追求宗教的仪式感,情绪和构图也与“干杯西藏”不无相像。

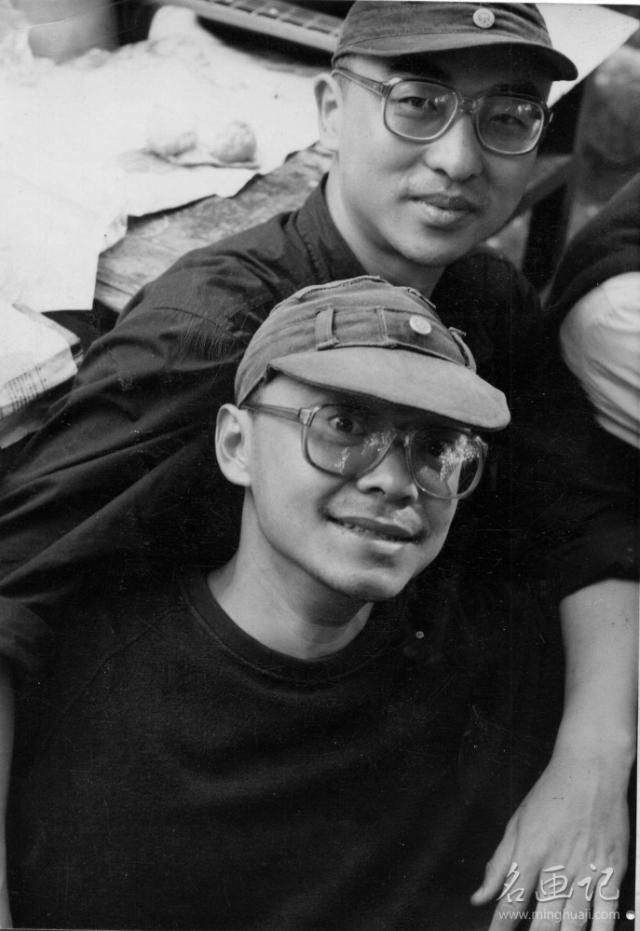

被陈丹青的《西藏组画》强烈感染,决定去西藏大学任教。低我一级的几位学弟也决定毕业后迟我一年去西藏,大伙将共同建立属于我们自己的精神空间。这一决定,得到艾平的支持,面对的是,学校留我任教的诱惑和老师们好意的劝导,更遭遇家里父母的激烈反对。

毕业创作期间,表示要随后去西藏的一位亲密学弟,意外溺水身亡,这突如其来的强烈打击更像是残酷警告,险些动摇自己去西藏的决心。

最终还是只身上路,在去拉萨的飞机上,第一次坐看云海,像是终于找到了属于自己的大自由。

1985年21岁。

头脑发热的偶然决定,使我幸运地选择了进藏工作,从此爱上西藏。教授那些比自己年龄大的学生。

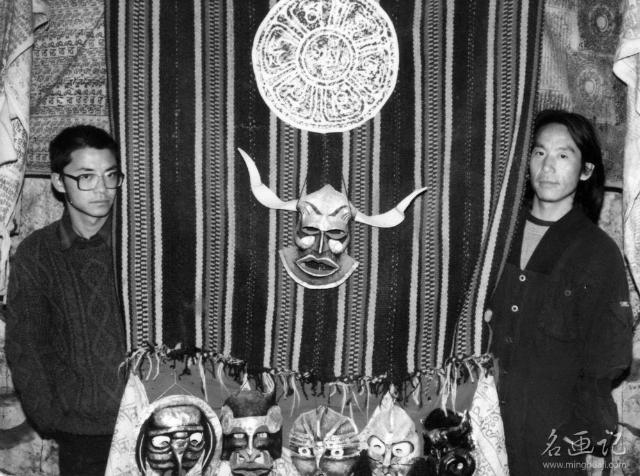

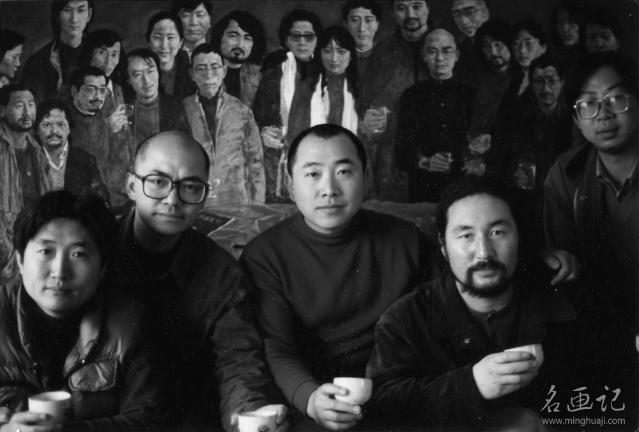

结交了一大批活跃于80年代,以进藏大学生为主体的拉萨文艺界青年精英。马原、牟森、皮皮、田文、扎西达瓦、贺中、吴雨初、韩书力、裴庄欣、李新建、曹勇、李津、罗浩、李彦平、嘉措、李小山、段锦川等,这些人成为我一生里最重要的朋友。在大伙的交流和玩耍当中,我从他们身上得到很多文学、诗歌、哲学、油画、摄影、西藏美术、电影、戏剧等领域的多种营养。真的形成了我们自己的精神空间,当然不是与低我一级的几位鲁美学弟们建立的,他们没有兑现来西藏的承诺。

在马原的建议之下把原来笔划较多的于晓东改名为于小冬。

1986年22岁。

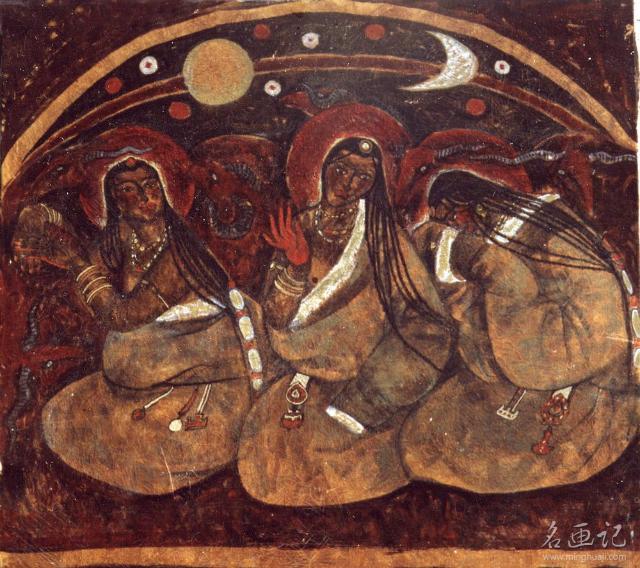

见到1300年前大昭寺的吐蕃壁画,如被魔力抓住,顿生热爱,临摹壁画一月。“牧神”明显有壁画风格的影响。

与嘉措去日喀则临壁画期间,寒夜里,油灯下,俩人在甜茶馆小土屋角落里的那次音乐交流的美好记忆终生难忘。

广泛的阅读中,庄子、禅宗、魏晋风骨有强烈的影响和共鸣。越发不谙现实人际。

结缘自己教过的最优秀学生:阿扎、赵少华、嘎德、和靖、。。。。

龚巧明、田文的牺牲带来强烈的心理冲击。

与李彦平带学生重走牺牲者的林区险路,经历了过泥石流、趟洪水、步行三天、雨夜露宿。

1987年24岁。本命年。

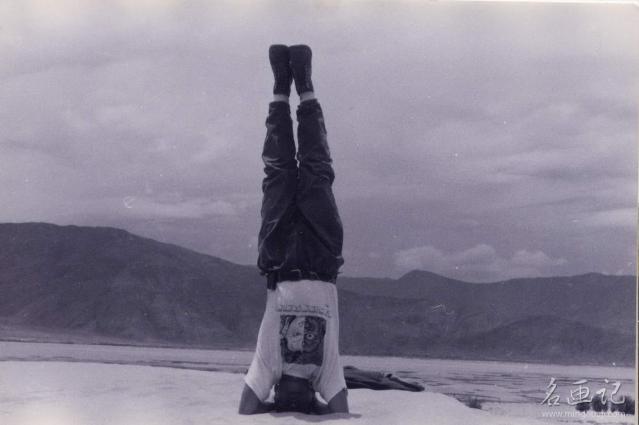

我同藏大美术专业的师生们,怀着热情去阿里临壁画,为了那些壁画颠簸半月,坐卡车的货斗上风吹日晒雨雪尘沙,我们临摹壁画的行动多处碰壁,只能望美丽诱人的壁画遗憾地叹息。下决心一定要重找机会一雪此恨。

“佛像”入选“中华杯中国画大赛”。遭遇心力交瘁的恋情。

阿里之行被雪山、荒原、峡谷的力量感染,重新唤醒对北宋山水的喜爱。尝试抽象水墨“阿里山水”系列。

1988年25岁。

文管会组织去古格临壁画。上次临画碰壁的经历使我视这次机会为千载难逢。向学校请假未准。不懂回旋的性格使然,一怒之下写辞呈,随拉萨画界李新建、曹勇、罗浩等十几位年轻朋友爬上东风牌货车,第二次西去阿里。

我们住古格王宫的破山洞里,白天临摩壁画,傍晚坐观日落,陶醉于古格壁画的日子,成了我半生里最幸福的时光。对壁画的研究热情更加明确。

路上参与罗浩“与珠峰对话”的行为摄影。回程绕道新疆,再度考察敦煌。

在两个月幸福地触摸历史之后,面对的是学校严厉的处分,热爱西藏文化的热情遭到最无情的冷遇,加上失恋和拉萨骚乱的影响,体验了人生中最苦闷的阶段。心生弃职离藏之意。

1989年26岁。

怀着在西藏碰壁的失望记忆和对雪域山川古迹思念的复杂心情,在内地游历近一年时间,目睹64的热情与混乱,迷失了自己的人生目标和艺术创作的方向。

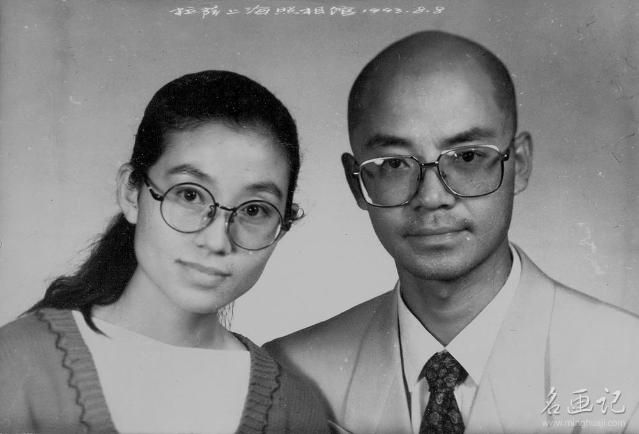

结识后来成为自己妻子的李砾。回祖籍的乡村看望爷爷。

年底,在好友艾平的规劝和陪伴下重返西藏大学任教。在此后的西藏日子里,我们两人拥有肝胆相照的共同人生经历。两人合作完成《布达拉山》

《与珠穆朗玛峰对话》入选“中国现代艺术大展”。

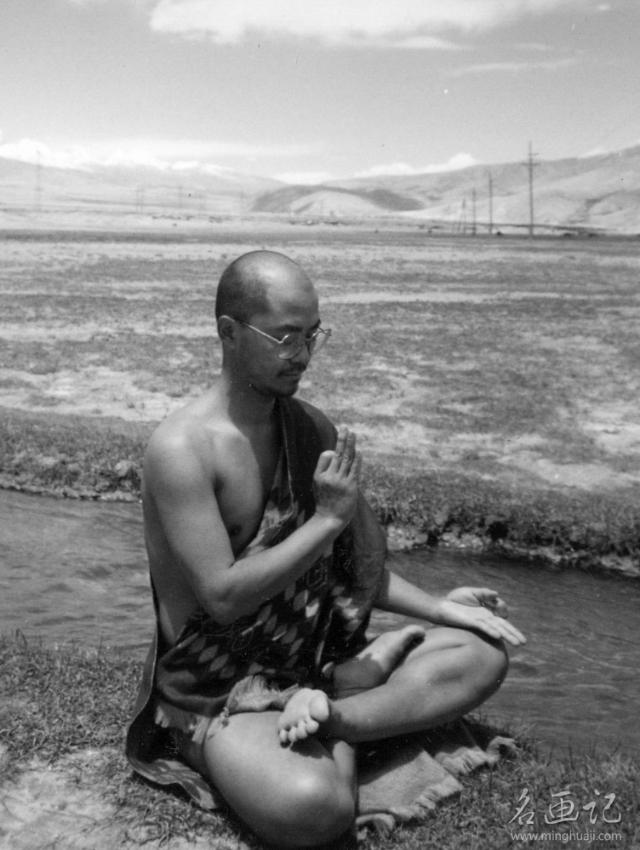

1990年27岁。

受西藏佛教氛围的感染,读更多与佛教有关的书,认同大乘佛法的世界观。把佛书当画论看。逐步学会与现实和解的生活态度。决心做一个负责任的好老师。

放弃抽象水墨,尝试创作具有西藏壁画风格的作品。

与艾平创办雪域画廊,主要经营的是自己的作品,卖给外国游客。

期间精读阿恩海姆、沃尔夫林、贡布里希的书,这些著作,成为后来自己教学和著书最重要的理论来源。

1991年28岁。

仔细梳理自己以前走过的弯路,找到了自己“能做的、想做的、该做的”三点重合的位置。不再盲目迷失,以眼见的西藏为题材,改画写实油画。从丹培拉开始实践油画。自学尝试古典油画的多层画法。通过学大师,建立了趋向古典的审美追求。童年环境的影响也开始起作用。

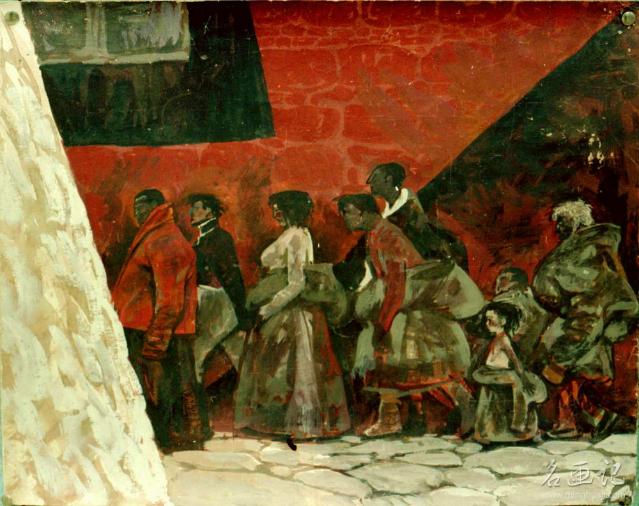

当时所画“转经的人”来自85年红墙的构图,已见出后来“转经道”和“朝圣者”系列大画的雏形。

牟森返藏工作,我后来喜欢电影与他的影响有关。

1992年29岁。

去尼泊尔考察,认识到西藏绘画与周边文化的历史渊源密切而久远。

在尼泊尔,实践用古壁画的图示置换现代内容。

自那时起,逐渐成为发烧级电影迷,从录像带、VCD、DVD到今天的蓝光,目前已有近万部的电影光碟收藏,喜欢的导演很多:徳西卡、大卫里恩、基斯洛夫斯基。。。。也有安东尼奥尼的全部作品,自然包括9岁记忆里被批判的纪录片《中国》。

援藏八年的期限已满,不愿离开西藏,推迟内调时间。

1993年30岁。

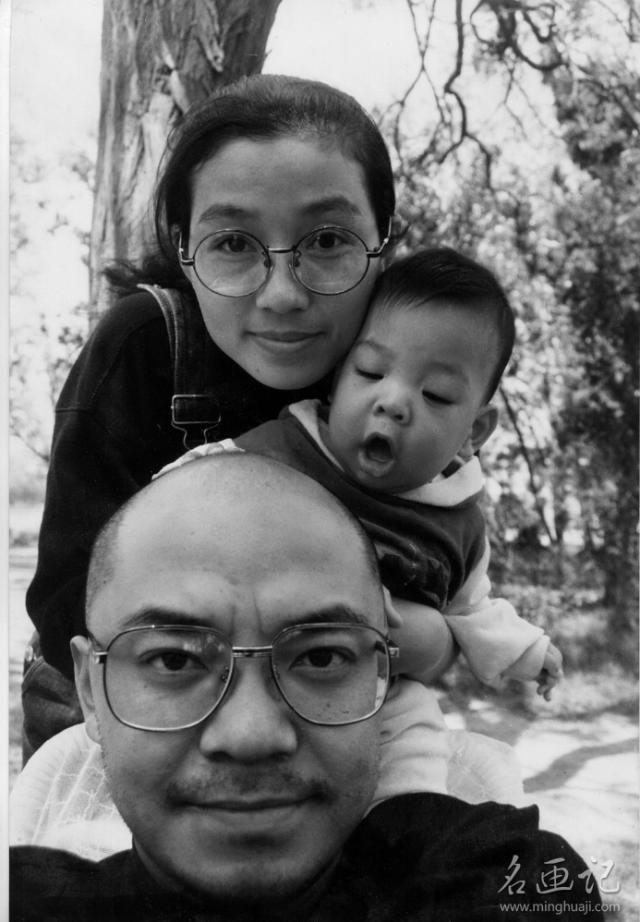

与李砾在拉萨结婚,甜美的蜜月一过,接着就开始了长达四年的两地分居。经历冬回内地,春回拉萨的候鸟式生活。

创作“大昭寺”。

1994年31岁。

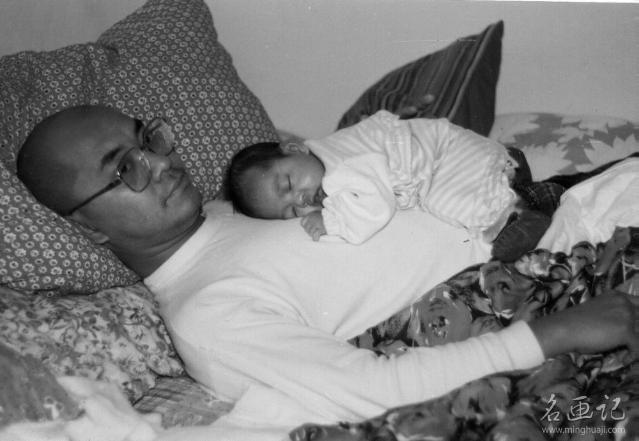

儿子出生。学习做父亲,体验到骨肉相连的深意。《画室——维米尔构图》入选“第八届全国美展”。

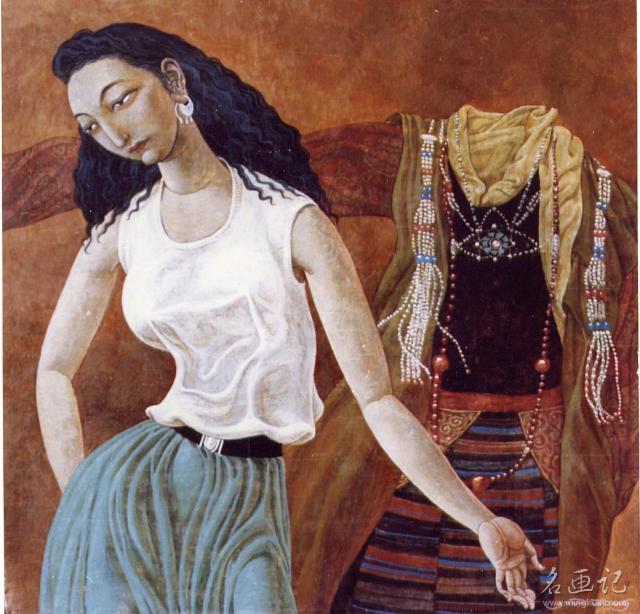

调整以往民族风情类型的创作主题,改为西藏人物肖像。

结识来拉萨创作《酥油茶馆》的徐维新。

1995年32岁。

进入90年代,那些80年代来拉萨的朋友接连离开,总是在秋天不断经历送别的时刻。当年理想主义的精神氛围已经不再。自己也计划内调,想到要为大伙留个特殊的纪念,开始准备《干杯西藏》的创作。

1996年33岁。

与韩书力、阿扎合作,投入大型历史画订件“金瓶掣签”的制作。这幅画的全程实践经验,对我今后的大型创作具有深远的意义,从此获得了驾驭复杂大场面制作的勇气。

完成《干杯西藏》。结识温普林兄弟。

摄影家吕楠来到拉萨,在他学习藏语期间,我们朝夕相处,进行了最深入的思想交流。他坚定的信念和破釜沉舟式的工作热情对我影响巨大。也坚定了自己洞悉真实守望古典的审美理想。

1997年34岁。

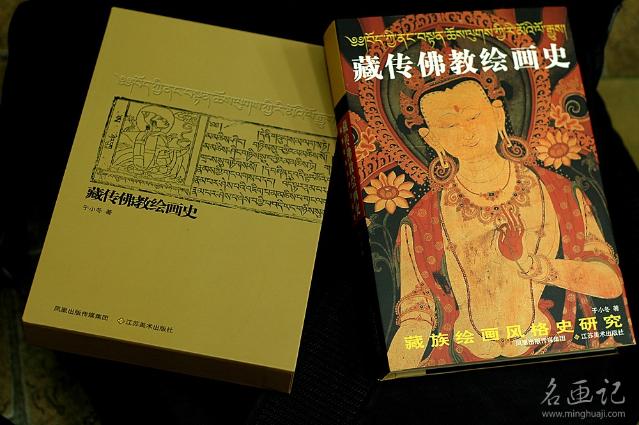

在西藏十几年的时间里,多次碰壁的同时也一步步被西藏改变着,不断地被西藏佛教绘画的宁静与华美所征服。那一年,决定要写《藏传佛教绘画史》,与阿扎自驾吉普车,历经艰辛,深入阿里,考察更多的寺院壁画。

《自画像》《被丢弃的泥塑》入选“中国当代素描艺术展 ”。

《金瓶掣签》获“韩书力创作基金奖”,获西藏政府“第三届珠穆朗玛文学艺术奖”。

年底,怀着对西藏的依依不舍,内调到天津,结束了与妻儿的艰苦分居,任教于天津师范大学,与妻子在同一教研室。从20岁到34岁,在西藏的时间是13年零五个月。

1998年35岁。

在师大获准教育部科研立项《藏族绘画风格史研究》,为补充图片资料的不足,与阿扎再次自驾吉普车四进阿里,历经九死一生的危险和艰辛,考察古格王国的周边文化。深入未经民主改革的地区。得见11世纪的洞窟壁画。

内调天津以来,每年冬天都重返西藏,候鸟的日子重又开始。

1999年36岁。本命年。

年初,回拉萨搜集资料。经历信仰、情感的深刻动荡与考验。脱胎换骨般地度过了内地家庭生活的不适应期。几次回绝做中层领导的机会,一心在画上。

成为创作西藏肖像的丰年,其中,《一家人》入选“第九届全国美展”,获“天津市美展”一等奖。

2000年37岁。

为了进行“渡”的创作,到桑叶寺渡口搜集资料。

同时,开始写作专著《藏传佛教绘画史》,作为科研课题《藏族绘画风格史研究》的成果形式。

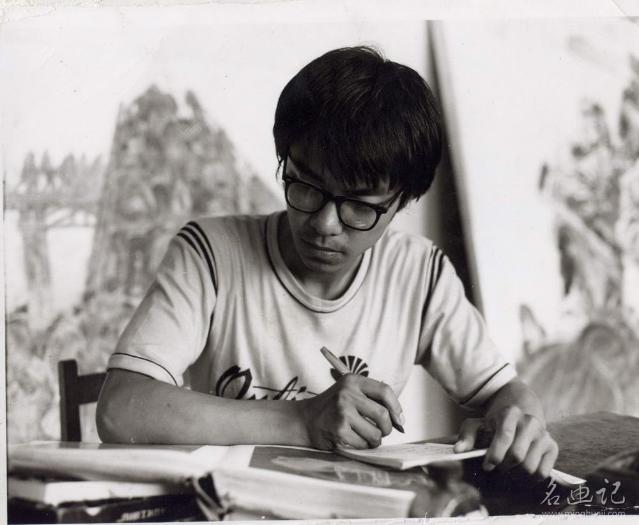

把学大师的主张带到教学中,钻研丢勒素描的精妙,批判讹传自苏联的中国式素描八股。

2001年38岁。

住当雄牧村半月,创作《当雄希望小学》组画。

与艾平去林芝画风景写生。

再次去雅鲁藏布江渡口常驻。在江孜藏族朋友家过藏历年。完成大型作品“渡”,成为迄今为止最重要的代表作。

年底第一次去欧洲,70天里看60多个博物馆,对自己学习油画帮助巨大,知道了品质、深刻、感染力的标准和高度。醉心于委拉斯凯兹、维米尔。

2002年39岁。

调到天津美术学院油画系,获得了更好的专业氛围,与孔千、忻东旺、祁海平、赵宪辛等优秀的画家成为同事和知己。

《宁玛僧人一家》获“纪念讲话60周年全国美展”优秀作品奖和天津展区金奖。

2003年40岁。

当年的学生现在都已在西藏的重要位置任职,几次重返西藏,和靖、覃永才、巴欧、嘎德、阿扎都对我帮助很大。

创作《转经道》系列。

《渡》入选“携手新世纪----第三届全国油画展获奖作品展”。

2004年41岁。

总是怀着对拉萨深厚的复杂情感,每到冬天就像是被召唤到自己成熟长大的“故乡”。拉萨变化之快也经常让我这老西藏难以接受。

《转经道之红》 获“第十届全国美展”铜牌奖,获“天津市建国55周年美展”金奖。

2005年42岁。

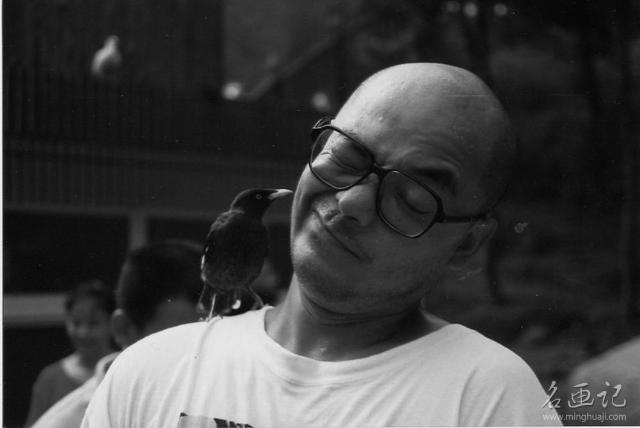

认定画画也是修行方式,被慢慢唤醒的情感像是与无疆大爱联通到一起。

读奥修、克里希纳穆提的书。

创作单色画“朝圣者”系列。

《渡》应邀“大河上下——新时期中国油画回顾展”。

在美国 “中国当代艺术画廊” 举办个展《西藏》。

2006年43岁。

评为教授。

春节、藏历年期间到昌都和甘孜州采风。

因为“干杯 西藏”那张画成为中央电视台10频道的《人物》。

温普林作为策展人,在仁画廊举办个展“渡-于小冬西藏油画展”。

中央电视台新闻频道《社会记录》栏目专题报道“我向你走来”。

《佛灯》应邀“精神与品格—中国当代写实油画研究展”。

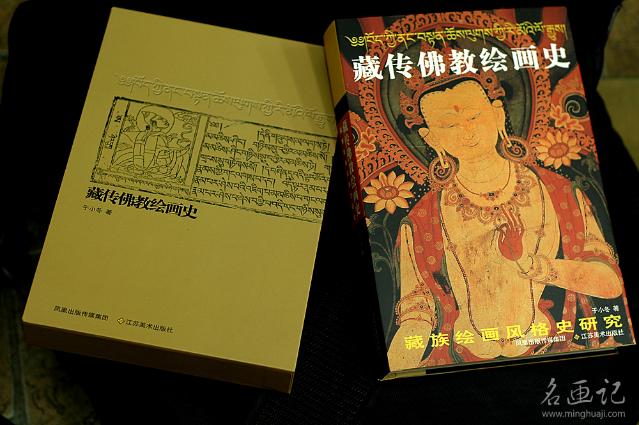

历时6年不断修改的《藏传佛教绘画史》出版。

《于小冬讲速写》由与我同岁的大学同学张英超制作出版,英超与我成为后续出版的最佳合作伙伴。创造发行奇迹,出现大量盗版。

2007年44岁。

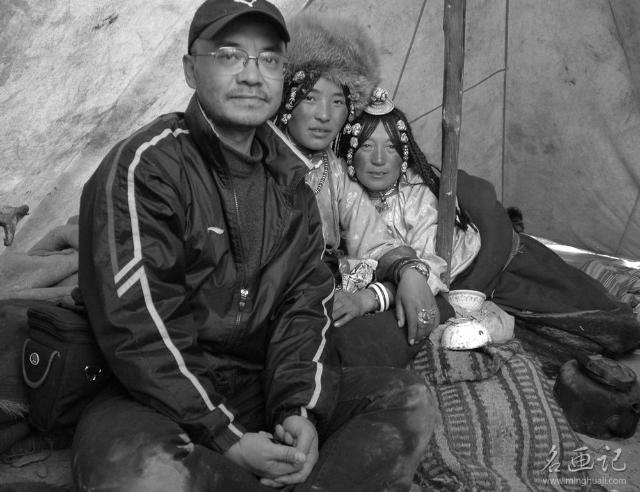

年初到甘孜州石渠县采风。来到自己画中最常出现的那些人物的故乡。在偏僻的牧场深处,找到四年前拉萨结识的牧区青年嘎丹,住到他的家里。体验简单的理想、贫困的生活、浓烈的情感。

回程走青海,重访西安看兵马俑,体会雕塑群简洁的造型与真实特征完美结合的伟大,启发很多。

夏天,普拉多美术馆在北京展览期间,每天数次往返小旅馆与美术馆之间,靠记忆方式临摹委拉斯凯兹。

2008年45岁。

搬到现在的画室。活的更加本色天然。

创作长卷“阿日扎的小学生”。

去山东采风创作现实主义作品《考前班》。

《阿日扎的小学生》入选第三届全国青年美术作品展览。

《藏传佛教绘画史》获天津市第十一届社会科学优秀成果三等奖。

出版《于小冬讲触觉素描》。

2009年46岁。

年底重返有立交桥的拉萨,感慨八十年代的西藏记忆已经无从找寻。这个夏天,成为课堂写生的收获季节,是作品数量最多的一年。

《考前班》入选第十一届全国美术作品展,获第十一届天津市美术作品展金奖。

《阿日扎的小学生》应邀“灵感高原-西藏主题美术创作回顾展”。

《牧羊人的孩子》《次仁拉仙》应邀法国、意大利“雪域高原-中国绘画作品展”。

出版《于小冬再讲速写》。

2010年47岁。

与油画院的师生一道,前往意大利和法国,看卡拉瓦乔和佛洛依德回顾展。

因父病重取消俄罗斯之行,与童年向往已久的艾尔米塔什的馆藏名作失之交臂。

《妇人和三个孩子》入选北京国际双年展,被中国美术馆收藏。

《石渠女孩在拉萨》等三幅作品应邀“寻源问道北京-鄂尔多斯中国油画邀请展” 。

参加美协新疆采风活动,《刀郎舞演员夏提古丽》等两幅作品应邀“阳光新疆-写生展”。

《临摹委拉斯凯兹》和《附中女生》等三幅作品参加中国油画院展览“面对原典-回到写生”。

出版《于小冬三堂课》。

西藏卫视专题访谈“西藏往事” 。

成为杨飞云老师组建的中国油画院课题组成员。

2011年48岁,本命年。

经历多位亲友故去的大悲痛。

去甘孜藏区和塔什库尔干写生。

《阿日扎的小学生》《阿依莎汗的家人》等多件作品应邀“建党90周年”“纪念西藏和平解放”“天山南北”等多个大型展览。

在油画院课题组与赵宪辛、姚宏儒、何红舟、崔小冬、李晓林等高手们共同作画。

2012年49岁

更多作品参加全国大型展览和国际交流展。

第一次回母校鲁迅美术学院举办展览,是几个老同学的联展 “不务正业”。

《朝拜》参加第五届北京国际双年展。

出访日本、韩国、英国。

2013年50岁

为辅导儿子参加艺考,放弃盼望半生的去西班牙临摹大师的机会。

更忙了,德国、北京、新疆、杭州、敦煌到处跑。

当选中国美术家协会理事。

《茶马古道》经两轮角逐,签约“中华文明历史题材美术创作工程”。

雅昌博客总排名第一,达到39314068点击量。

着手准备第一本“大红袍”大型画册。

2014年51岁

游历西班牙、美国,出访格鲁吉亚、亚美尼亚,年底游历俄罗斯,在艾尔米塔什博物馆终于见到儿时画册里神往的大师作品。

当选为天津美术家协会副主席。

春夏两次去青海牧区写生。

与自己的研究生们组建于小冬工作室。

《燃灯节》获天津市美展一等奖,入选全国美展,获优秀作品奖。

着手准备第一本“大红袍”大型画册。

2015年52岁

相伴妻儿同游法国、西班牙。

完成了三十万字的《藏传佛教绘画史》书稿修订。

成为中俄油画艺术创作高研班成员。

春夏两次的青海牧区写生,加上重返拉萨,收获大量的写生作品。

大型画册《于小冬绘画作品集》(大红袍)出版发行。

多次应邀成为全国大型展览的评委。

《燃灯节》作为获奖作品参加国内及国外巡展。

《看飞机》入选第六届北京国际双年展。

《阿日扎的小学生》等作品参加“大美西藏”画展。

成为“向人民汇报——当代十五位美术家作品展”的成员之一,《阿依沙汗的家人》、《妇人和三个孩子》(中国美术馆收藏)等四件大型创作和10件素描参展。全国重要媒体和“新闻联播”专题报道。

《开耕节》捐赠西藏牦牛博物馆,实现留一张大画给西藏的心愿